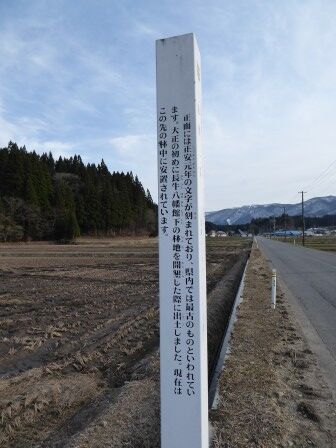

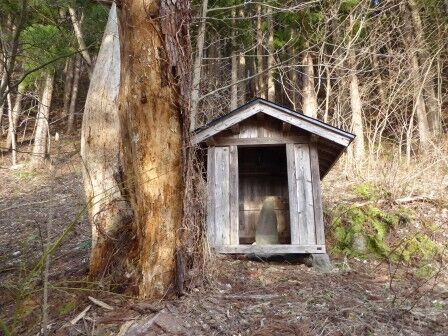

秋田県鹿角市八幡平長牛下モ平。鹿角市指定有形文化財(考古資料)。昭和54年2月21日指定。鹿角市内の板碑は八幡平地区にのみ集中し、しかも建立年代が接近しているそうです。当板碑は昭和14年に郷土史家浅井小魚によってはじめて確認されたもの。大正の初め、佐々木家で長牛八幡館下の林地を開墾し、一群の石塊を他に移したところ、この刻文のある石が出土したといいます。出土した当時は碑面を南に向けて立て、毎月1回地蔵尊として拝んでいたそうです。後に碑の頭にある梵字は大日如来であることから長牛大日堂に安置しましたが、巫女の占いにより佐々木家の畑の一部、松の木の下に移し、更にその後、同家の林檎畑のあった現在地に移しました。種子(バン)・銘文とも彫りが浅く、自然の小穴が一面にあり、風化も進んでいるため、種子以外は判読しにくい状態です。この正安元年(1299)銘の板碑は、県内最古のものといわれています。

畦道を歩いて行きます。

青灰色の凝灰岩質の自然石。

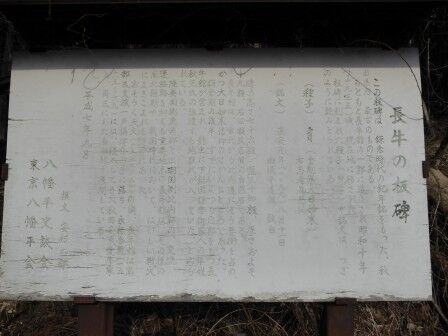

私にはほぼ解読不能な状態でした。

長牛の板碑…『この板碑は、鎌倉時代の紀年銘をもった、秋田県内、最古のものである。もともと長牛館の一郭に造立され昭和10年(1935)頃、現在地に移された。板碑に刻まれた種子(梵字)や銘文は、つぎのように読みとられている。「(種子)金剛界大日如耒・右志者為慈父(銘文)正安元年八月十一日幽儀平道叔敬白」碑の高さ76糎、幅34糎、厚さおよそ19糎、石は凝灰岩質の自然石である。長牛村は、古代から比内道にそう要衝を占め、かつ大日如耒信仰のさかんなところであった。鎌倉期の後半、すでにいくつもの郭をもつ長牛館が営まれ、館主に下総国鎌倉御家人の平姓秋元氏の派遣する地頭代が入っていた、とみられている。陸奥国側鹿角郡と出羽国側比内郡の、交流、連絡路を抑える重要地点の長牛館は、その後の南北朝期や、戦国時代において、はげしい戦火にまきこまれる運命にあった。おそらく天文(1532-54)の頃、長牛館は南部氏支族一戸攝津介の手に落ち、永禄合戦(1565-69)には、侵入してきた秋田安東愛季軍と、再三にわたる激闘を展開している。平成7年9月・撰文安村二郎。八幡平史談会・東京八幡平会。』

コメント