五所川原市金木町喜良市千苅。

鳥居の鬼コ(力士ver)です。

同地区の丹生川上神社と同じく元々は真っ赤だった感じがしますね。

『鳥居の鬼コと力士』

社号標「村社熊野宮」(明治40年旧6月15日、喜良市村、文堂書)

イチョウ。

金木町名木「イチョウ」…『樹種イチョウ(4本)、樹齢(推定)500年、幹の太さ(胸高・周囲)4m25cm、3m55cm。平成16年旧6月15日熊野宮神社氏子一同、金木町』

喜良市についてです。喜良市は中世には忌来市とも書きました。津軽平野北部、梵珠山地西麓の金木台地の末端、大倉岳に源を発し西流する金木川と、その南を西流する小田川に挟まれた標高約20mの台地上に位置。地名の由来については、小田川上流湯ノ沢に豪族が住み、土民が近寄ることを嫌ったことからすなわち「来ることを忌む」から忌来市と呼ばれたともいいますが不詳です。標高約70mの金木川左岸台地斜面相野山に相野山遺跡があります。昭和40年の調査では旧石器時代後期の尖頭器・彫器・削器・石核などの遺物が多数発見されています。また地内字千苅には縄文晩期の千苅遺跡、字相野山には土師器・須恵器の出土する阿弥陀寺遺跡、字坂本には坂本遺跡があります。戦国期には忌来市と見え、奥法(おきのり)郡山辺のうち。天文年間の津軽中名字に奥法郡山辺のうちとして「忌来市」と見えます。江戸期以降の喜良市村は津軽郡田舎庄のうち。弘前藩領。村高は「正保高帳」256石余(田233石余・畑屋敷23石余)、「寛文高辻帳」156石余、「貞享4年検地水帳」414石余(田206石余・畑屋敷208石余)、「寛保高辻帳」156石余、「天保郷帳」502石余、「旧高旧領」643石余。当村は下之切通筋に位置し、承応2年の津軽道程帳によりますと、飯詰村~喜良市村の距離2里5町24間、その間に上り4町10間・下り3町40間の小田川坂があり「左右木山霜月より明二月迄牛馬不通雪之内」、また、喜良市村~金木村の距離11町52間・道幅2~3間。更に元禄7年の御国中道程之図によりますと、南は小田川村、西は作場筋野崎村と接し、北は西流する喜良市川(金木川)を渡って「下喜良市村」が見え、喜良市村~下喜良市村の距離6町15間とあります。「貞享4年検地水帳」によりますと、小字に「千苅・坂本・ひばり野・相野山・富田」があり、反別は田23町9反余・畑屋敷50町4反余。また、開発可能地(田畑)161町余、留林(鷹待場)2か所・6町6反余があり、この他に除地として熊野堂地・薬師堂地・阿弥陀堂地が見えます。元禄3年には金木組に属し村位は下。享保13年の反別は田29町4反余・畑屋敷30町5反余、家数79・人数504、馬106。また、地内の地名に「千苅・富田・ひは野」があり、熊野宮社司は長利竹斉とあります。神社としては地内北端の千苅に熊野宮があります。同社は天正12年の再建と伝え、正徳4年・延享元年・安政2年の棟札がありました。なお、明治6~8年の間は小田川村立野神社に合祀されていました。この他に薬師堂・阿弥陀堂がありましたが廃されており、「安政2年神社書上帳」には、文化年間に当村の源左衛門が建立した金毘羅宮及び観音堂などが見えます。明治4年弘前県を経て青森県に所属。同11年北津軽郡に属します。明治初年の戸数92。国誌によりますと物産に関しては「産に薪炭檜材あり、広く四方に輸る」とあります。明治9年小田川村と野崎村を合併しています。同11年に現在の小林寺南側に校舎を新築して喜良市小学が開校し、翌12年の生徒数は87(男73・女14)、教員2、同16年校舎焼失し、翌17年新校舎落成。明治12年の「共武政表」によりますと戸数183・人口1,268(男584・女684)、馬138、学校1。物産は米・大豆・檜・薪・炭。同14年に農商務省官制が改正されると、林政も大林区署官制が施行され、同19年喜良市小林区署が当村に設置されました。同22年市制町村制施行により単独で自治体を形成。明治22年以降は北津軽郡の自治体名。明治24年の戸数199・人口1,483、厩204、学校1。明治19年に設置された喜良市小林区署は、同27年薄市小林区署を併合して金木小林区署と改称しましたが同31年に再び分離、同40年飯詰小林区署へ併合、大正13年飯詰小林区署は喜良市村へ移転、喜良市営林署と改めましたが昭和7年金木町に移転、金木営林署となり青森営林局の管轄に属しました。この間、明治38年青森-内真部-喜良市間直線コースの津軽森林鉄道が計画されています。翌39年青森沖館を起点とし、内真部-蟹田-大平-今泉-喜良市間66.938kmの工事に着手し同42年竣工。同43年機関車(米国製ボルドウィン車3台、ライマー機関車1台)運転を開始し、この地の林業に大きく貢献しました。明治35年喜良市郵便受取所が字弓矢形に開設し、同43年喜良市郵便局と改称、昭和24年字富田に移転。明治20年改称した喜良市簡易小学校は同25年喜良市尋常小学校となり、同34年字千苅の現在地に移転、大正14年喜良市尋常高等小学校、昭和16年喜良市国民学校、同22年喜良市小学校と改称。同年喜良市中学校を併設。大正9年の世帯数315・人口1,806、うち職業別人口は農業1,367、工業128、商業83、交通業46、公務・自由業73、その他の有業99・無職業10。昭和15年の世帯数390・人口2,297。同30年金木町の大字となりました。昭和40年に喜良市中学校は嘉瀬中学校と合併して金木南中学校となり、同41年嘉瀬に完成した新校舎に移転。

灯籠一対

「熊野宮御鎮座五百年記念」「平成四年旧六月十五日氏子一同」とあります。この台座からすれば創建は延徳3年になりますね。

変わった灯籠一対。

ねぶたverです。

二之鳥居。

令和4年元旦の絵馬。境内及び拝殿にはこのように最近の干支大絵馬が残されています。

石灯籠一対(明治34年11月)

高橋彌左エ門忠照?

参道。

石灯籠一対(文久2壬戌年6月吉日、原市■兵衛、今七左衛門敬白)

神殿新築記念碑(昭和37年旧6月16日)

手水舎(昭和58年旧6月15日)

手水石前にいる狛犬一基。

詳細はわからず。

御祭神は伊邪那岐命、伊邪那美命、事解男命、素盞鳴命、倉稲魂命、大巳貴命、少名彦命、水波女命。由緒は不明ですが、宝永元年の「社堂境内記」に延宝3年(1675)建立とあります。また、安政2年の「神社微細帳」によりますと、喜良市草創の際に産神として建立。天正12年に再建したと伝え、天徳4年、延享元年、安政2年の再建棟札があったことから度々再建されたものと考えられます。

関連記事・過去の記事

狛犬一対(昭和7年6月15日、西村安治郎・岡田保作・今猛・木田金次郎敬白)

狛犬一対(明治36年6月14日、喜良市村、大橋和吉敬白)

こちらは何かわからず。

社殿の唐破風懸魚、蟇股、木鼻等。

神額。

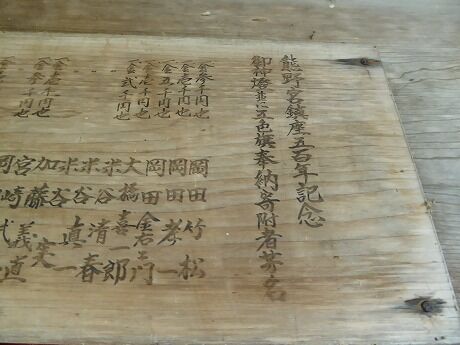

熊野宮鎮座五百年記念御神燈並に五色旗奉納寄付者芳名(平成4年旧6月15日)がありました。

干支大絵馬。

幣殿・本殿覆屋。

本殿横、忠魂碑前の石灯籠(大正2年6月18日、三上一郎建之)

忠魂碑(陸軍中将従三位勲二等功二級一戸兵衛書、大正2年7月18日建立)

裏面碑文より…発起人「三上忠治、今七左エ門、三上信吉、西村幸次郎、今孝次郎、中村其吉、今良助、三上林之助、三上忠雄、伊丸岡幸市郎、古川佐五右エ門、鈴木良太郎、𥸮田万右エ門、西村安太郎、大山重太郎、中村園太郎、小野喜代太郎」、義孝謹書、石工亀岡周吉刻

殉國之霊(昭和34年8月18日建之)

こちらは隣にある稲荷神社。境内社になるのかな。入口は別で併設されている感じです。

扁額(野崎氏子一同敬白)

御神木。

二之鳥居。

参道。

眷属二対(明治40年旧9月10日、村中、棟方専太郎ほか・昭和57年旧6月10日)

手水石。

なお、当稲荷神社の由緒についてはわかりませんでした。

稲荷社から見た熊野宮。

こちらは神社のすぐ近くにある地蔵堂。

横には金木町名木の黒松(クロマツ)があります。

推定樹齢600年、幹の太さ4m25cm(平成16年旧6月15日熊野宮神社氏子一同、金木町)

コメント