『永泉寺(遊佐町)』、『劔龍山永泉寺 ~其之弐』からの続きです。

本堂の裏側に来ています。

本堂裏の建物です。

こちらは神社のような造り。

石灯籠(大正5年7月吉日)。

稲荷様のようです。

狐一対(大正15年5月吉日)。

福寿稲荷閣かな。

蟇股・木鼻。

「福壽」とあります。

由緒等については下記パンフレット転載にて記します。

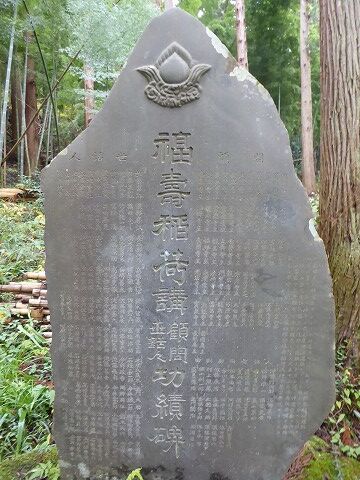

福壽稲荷講顧問・世話人功績碑。

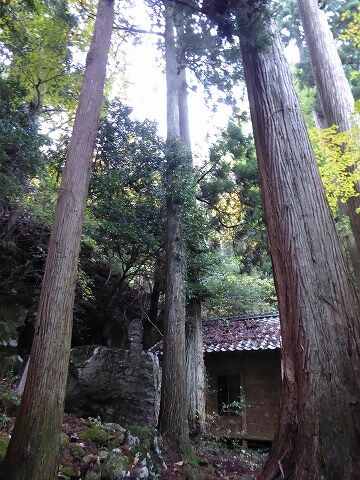

裏側も自然に囲まれていい雰囲気です。

苔ロードを歩いて行きます。

墓碑が建ち並んでいます。

石仏。

少し歩くとこのような場所があります。

石塔・墓碑がたくさんあります。

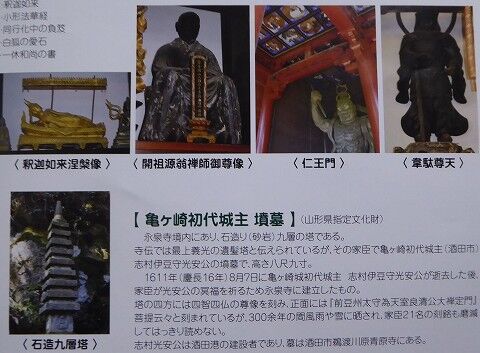

亀ヶ崎初代藩主墳墓(石造九重層塔)。

石造り(砂岩)九層の塔は、自伝では最上義光の遺髪塔と伝えられていますが、その家臣で亀ヶ崎初代城主(酒田市)志村伊豆守光安公の墳墓で高さ8尺9寸。慶長16年8月7日に亀ヶ崎初代城主志村伊豆守光安公が逝去した後、家臣が光安公の冥福を祈るため永泉寺に建立。志村光安公は酒田港の建設者であり、墓は酒田市鵜渡河原の青原寺にあります。

塔の四方には四智四佛の尊像を刻み、正面には「前豆州太守為天室良清公大禅定門」菩提云々と刻まれていますが、300余年の間風雨や雪に晒され、家臣21名の刻銘も磨滅してはっきりと読めない状態です。昭和28年に山形県指定有形文化財に指定。

石造九重層塔(有形文化財建造物・昭和28年8月31日指定)…『永泉寺境内にある石造多層塔で、東禅寺3万石の城主、志村伊豆守光安公(最上家の臣で1601年初代城主となる。のち東禅寺改め亀ヶ崎と呼ぶ)の供養塔。1611年(慶長16年)家臣によって建立されたものである。塔の四方には、四智四仏の尊像が刻まれ、正面に前豆州大守為天皇良清公大禅門菩提云々とあるが、三百数十年の間風雪にさらされ、家臣21名の刻名もともに磨滅して明らかでない。昭和28年貴重な石造建造物として県の指定をうけている。総高2.62メートル。昭和46年3月1日遊佐町教育委員会』

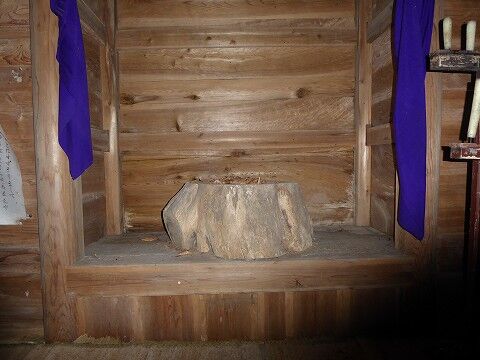

建物があります。

こちらの建物も何かはわかりませんでした。

蟇股・木鼻。

向拝。

中はこのような感じです。

ちょっと不思議。

周囲には石仏等があります。

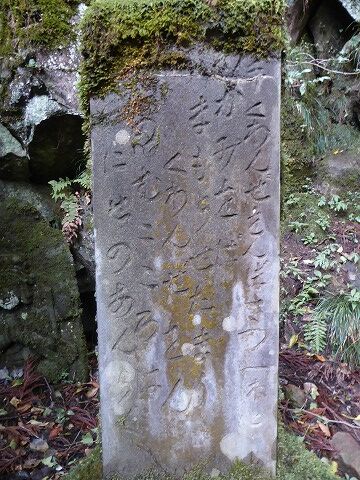

観世音菩薩云々と刻まれた碑。

ちなみにすべてを紹介できませんでしたが、永泉寺境内には町指定天然記念物のトラノオモミや、北限となるシュウブンソウなどがあり、鮮やかな草花が咲き誇る美しい庭園が魅力です。

以下パンフレットより一部抜粋。

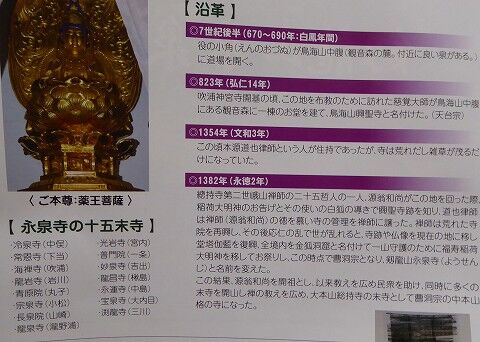

パンフレット【沿革】より。

・白鳳年間(7世紀後半、670-690)役の小角が鳥海山中腹(観音森の麓)に道場を開きます。

・弘仁14年(823)吹浦神宮寺開基の頃、この地を布教の為に訪れた慈覚大師が、鳥海山中腹にある観音森に一棟のお堂をたてて鳥海山興聖寺と名付けました(天台宗)。

・文和3年(1354)本源道也律師という人が住持でしたが、寺は荒れ出し雑草が茂るだけになっていました。

・永徳2年(1382)総持寺第二世我山禅師の二十五哲の一人、源翁和尚がこの地を回った際、稲荷大明神のお告げとその使いの白狐の導きで興聖寺跡を知り、道也律師は源翁和尚の徳を慕い寺の管理を禅師に譲りました。禅師は荒れた寺院を再興し、その後応仁の乱で世が乱れると、寺跡や仏像を現在地に移して堂塔伽藍を復興。全境内を金狐洞窟と名付けて一山守護のために福寿稲荷大明神を移してお祭りしました。この時点で曹洞宗となり、剱龍山永泉寺と改称。この結果、源翁和尚を御開山とし、以来禅の教えを広め民衆を助け、同時に多くの末寺を開くに到り、大本山総持寺の直末寺として曹洞宗の中本山格の寺となりました。

ご本尊:薬王菩薩。

パンフレット【永泉寺の十五末寺】より…『・冷泉寺(中俣)・光岩寺(宮内)・常恩寺(下当)・普門寺(一条)・海禅寺(吹浦)・妙泉寺(吉出)・龍岩寺(岩川)・龍昌寺(楸島)・青原院(丸子)・永運寺(中島)・宗泉寺(小松)・宝泉寺(大内目)・長泉院(山崎)・渕龍寺(三川)・龍泉寺(瀧野浦)』

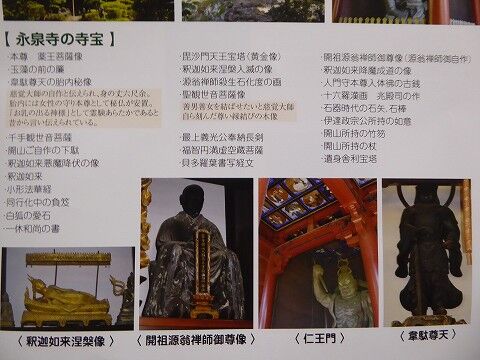

パンフレット【永泉寺の寺宝】より…『・本尊薬王菩薩像・玉藻の前の簾・韋駄尊天の胎内秘像(慈覚大師の自作と伝えられ、身の丈六尺余。胎内には女性の守り本尊として秘仏が安置。「お乳の出る神様」として霊験あらたかであると昔から言い伝えられている)・千手観音菩薩像・開山ご自作の下駄・釈迦如来悪魔降伏の像・釈迦如来・小形法華経・同行化中の負笈・白狐の愛石・一休和尚の書・毘沙門天王宝塔(黄金像)・釈迦如来涅槃入滅の像・源翁禅師殺生石化度の画・聖観世音菩薩像(善男善女を結ばせたいと慈覚大師自ら刻んだ尊い縁結びの木像)・最上義光公奉納長剣・福智円満虚空蔵菩薩・貝多羅葉書写経文・開祖源翁禅師御尊像(源翁禅師御自作)・釈迦如来降魔成道の像・人門守本尊入体佛の古銭・十六羅漢画(兆殿司の作)・石器時代の石矢、石棒・伊達政宗公所持の如意・開山所持の竹笈・開山所持の杖・遺身舎利宝塔』

パンフレット【源翁和尚と殺生石】より…『千歳の妖狐が一度化けて殷の天下を滅ぼし、二度化けて班足(はんそく)太子の聡明さを覆い隠し、三度化けて四方を滅ぼした。更に神洲に渡り四度化けて塊石となった。この妖狐はいかなる災禍を物忌みし、如何なる人の力によって迷える人を救う仏道を習得したのか。野狐が殺生石に化けて年月を経ること二百三十余年、これに触れるものは人畜を問わずことごとく倒れて死に、災禍が止まらず、朝廷はこれを愁いて名山の高僧に命じて悪業を征服することにした。紀伊三井寺の浄恵法師が那須野の下り征服しようとしたが毒気に触れて倒れ、続いて書写山の了空坊、筑前眞静寺の道茎和尚など仏の道に優れた高僧が向かったが悉く毒気に倒れた。これを聞いた源翁和尚は、万民の悲願見るに忍びないと、ある日飄然と那須野に出向き、さすがの野狐も禅師の法力には敵わなかったとみえ、石の前に進み殺生石から毒気をなくしてしまった。源翁は、この怪石を解脱するため声高らかに一喝し、法杖で一撃したところ石は砕けたと言い伝えられている。今日、石工が使用する鉄の槌を「ゲンノウ」(源翁)というのはこのことに語源があると言われている。』

パンフレット【源翁和尚と玉藻の前】より…『殺生石の前身である美人の玉藻の前が、狐になって逃げ籠った那須岳の中腹は、鹿や猪か棲み狐の穴もあれば狼の遠吠えも聞こえる妖怪変化が徘徊するにはお誂え向きのところ。今もなお妖狐「玉藻の前」を主人公にした長唄「日本那須野の段」では二上がりの調子で唄われ、芝居や義太夫に時代物として登場する「玉藻の前」がこの永泉寺と因縁があるということが面白い。永泉寺開山源翁和尚が殺生石を割り、時の帝から能照法王という禅師号とともに「玉藻の前の簾」を下賜され現在もその「簾」は永泉寺の寺宝の一つとして保存されている。』

パンフレット【永泉寺の伝説と七不思議】より…『剱龍山永泉寺は、今から600余年前までは鳥海山中腹の興聖寺にあって鳥海山別当をしていたが、その後鳥海山の管理は大物忌神社に移され、その縁もあって毎年の例大祭(今は5月5日)の夜明け前に第一の獅子舞がこの永泉寺から始まっていた時期もあった。こうした古い伝統的な慣習があるだけではなく、いろいろな不思議な伝説が伝わっている。<1.源翁和尚がいまも不思議な威徳を現す。2.稲荷大明神が異変を予告する。3.教えを興した山の神は開祖の血脈を受けて弟子になり、永くこの山を守り、火災や盗難といった災いを無くしている。4.慈覚大師が天に祈って授かった霊感水は、身の邪気を払い長生きするご利益がある。5.慈覚大師が悪龍を降伏させるため祈った灰を持っていれば、悪い虫の害を免れる。6.参道の龍灯杉の霊火は最も神秘的だった。(昭和49年倒壊危険の為伐採)7.開祖の戒めを守って、無声池の蛙は声を出さない。「出羽風土記三方絵図」には不鳴蛙(なかずのかわず)とある。> こうしたことは、現代人の科学や理屈では到底理解できないものばかりで、それだけに原始的で極めて興味深いものがある。中でも「龍灯杉」は、盆の13日には誰が火をつけるでもないのに霊火が輝き、竜神が天下ってきて点火すると信じられていた。この他に、雨だれの音が聞こえない。盗難・災難がない。また源翁和尚が履いた下駄が自然に移動すると伝えられているが、これは夜が更けてから和尚が霊場を巡回するためであるという。本堂には「汗をかく」という不思議な丸柱があり、護摩壇の灰は慈覚大師のころから今日に至るまで尽きたことがなく、煙に煤けた護摩壇からは今も神秘的な囁きが聞こえてくるという。』

パンフレット【永泉寺名所の謠】…『名所旧跡おちふじ寺は 悪蛇退治で仏縁深し 稲荷と白狐の知らせによりて 伽藍建築その名は高し 福寿稲荷は福寿をさずけ 家内安全商売はんじょう 武運長久護国の祈り 火事を防ぐは道了権現 諸仏諸神のたてもの多く 昔のままにて境内広く 山は神秘で浮世を忘る 木の花公園のぼりて見れば ながめた気持ちはのびのびするぞ 秋のもみじは錦のごとし 慈覚大師の護摩たくところ 六百余年もすぎたるあとで 源翁和尚が初めて開く 七つの不思議は今でも不思議 開運出世をいのれよ共に 海では大漁人に福運 ご利益願って信心はげめ 六百余年も火事にあわぬ よろずの宝物いつでも拝見 詣りながらに遊ぶがよいぞ 東は鳥海 西では海を 花どき夏どき景色の外に 見るも楽しき名所でござる』

コメント