弘前市桜庭清水流。鳥居紀年銘昭和16年8月15日(東京目屋暗門會會員一百二十七名一同)。

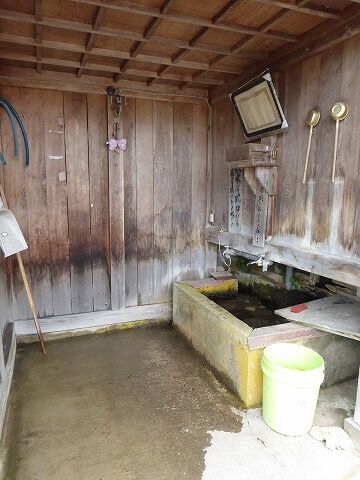

清水観音水。

清水観音水…『【清水観音水】この清水は昭和62年度県の名水のひとつとして認定されたものです。【清水観音の由来】四代藩主信政公が京都の清水寺を模した観音堂を建立して観音信仰の霊場となっており、本堂は津軽三十三観音の、第二番の札所となっています。平成元年8月17日建立』

鳥居(平成26年7月4日建立※改修)。

鳥居神額「多賀神社」(昭和11年旧7月17日、岩木村葛原田村さん敬白)。

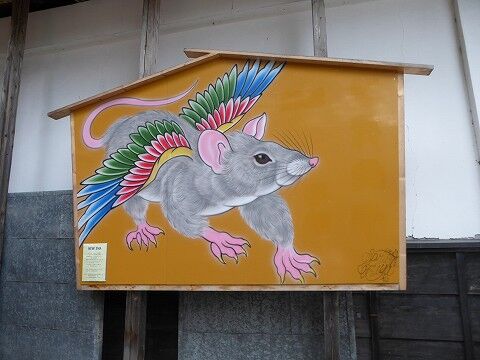

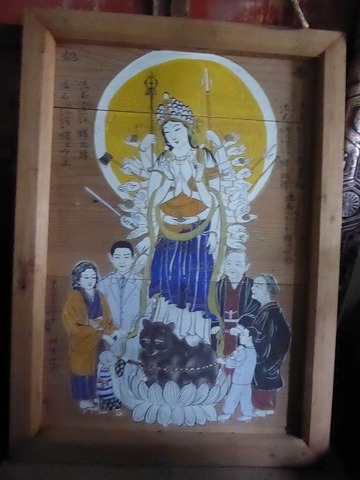

NEW EMA。2019年8月17日の多賀神社例大祭と併催された東目屋夏祭りにおいて、LIVEスプレーアートで制作されたもの。制作者はCREST TATTOOのタトゥーアーティストSPOTLIGHT HAYAさん。

清水地蔵尊。

身代地蔵尊。

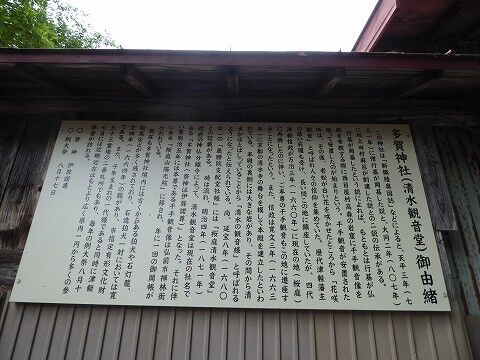

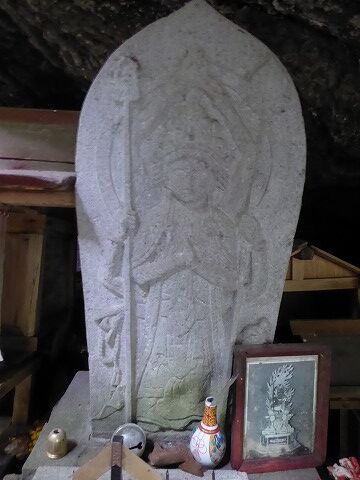

多賀神社(清水観音堂)御由緒…『この神社は「新撰陸奥国誌」などによると、天平3年(731年)に僧行基が開基した説と、大同2年(807年)に坂上田村麻呂が創建した説との二説の伝承がある。行基が開基したという説によれば、もともとは行基が仏教を布教する際に西目屋村高森の岩窟に千手観音像を彫って安置したのが始まりという。千手観音が安置された所は、その後、老松が白い花を咲かせたところから「花咲観音」と呼ばれ人々の信仰を集めていた。歴代津軽藩主の厚い庇護も受け、長い間この地に鎮座していたが、四代津軽信政が万治3年(1660年)に現在の地(桜庭)に再興したのに伴い、ご本尊の千手観音もこの地に遷座することになったという。また、信政は寛文3年(1663年)に京都の清水寺の舞台を模して本殿を建立したといわれている。本殿の裏側には大きな岩があり、その間から清水がほとばしっていることから「清水の観音様」と呼ばれるようになったと伝えられている。尚、延宝8年(1680年)の「最勝院支配堂社帳」には「桜庭清水観音堂」との記載がある。時は流れ、明治4年(1871年)政府の神仏分離令によって、清水観音堂は現在の社名である「多賀神社(祭神は伊弉諾尊)」となった。それに伴い翌明治5年には本尊である千手観音像は弘前市禅林街にある「桜庭山陽光院」に移され、年に一回の御開帳が行われている。現在も多賀神社境内には古くからある狛犬や石灯籠、絵馬などが多く残されており、石造狛犬一対においては寛文4年(1664年)の銘があり、市指定有形文化財である。また、子年生まれの一代様であると同時に津軽三十三霊場の二番札所でもあり、毎年の例大祭8月17日には近郷近在はもとより広く県内一円から多くの参拝客が訪れる。〇祭神伊弉諾尊〇例大祭8月17日』

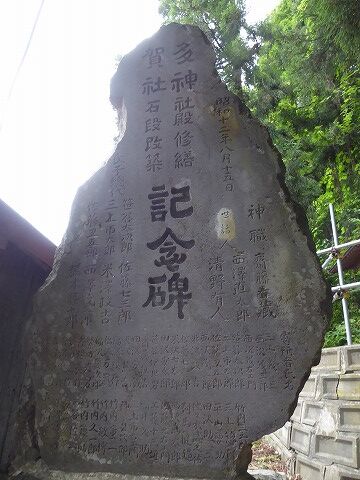

多賀神社社殿修繕・石段改築記念碑(昭和12年8月15日。神職齋藤春藏。世話人西澤直太郎、清野有人。氏子総代笹谷太次郎、佐藤七三郎、三上市太郎、米澤政吉、佐藤互五郎、西澤茂三郎、橋本藤九郎)。

講和條約記念(昭和27年7月17日)

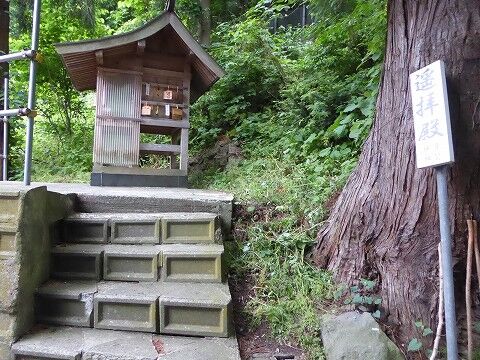

遥拝殿。

記念碑(災害復旧石段手摺工事寄付者御芳名)

参道。

拝殿新築記念碑(昭和60年4月28)

なお、由緒等については以前の記事も参照ください。

以前の記事:『清水観音 ・ 多賀神社 (清水地蔵尊 / 弘前市桜庭)』

御神馬一対(昭和16年旧4月17日)。

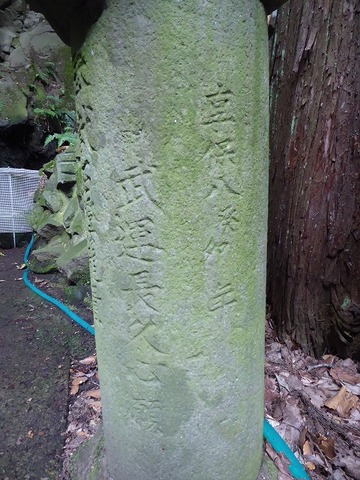

石灯籠(安永7戌年8月17日)。前回の記事で「享保8年(1723)4月7日 武運長久心願成就の処 舘山善左衛門建淳」の石灯籠一基と紹介しましたが、これではありません。

参道石段。

石段上の神門。

狛犬一対。左前足に「寛文四年卯月吉日」を刻みます。

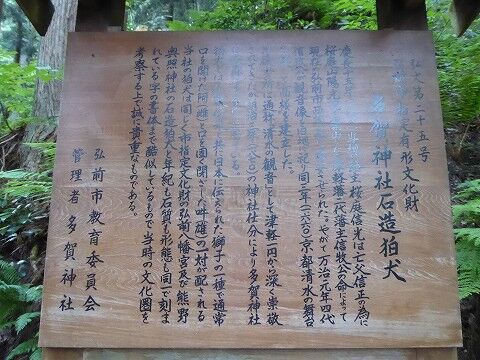

多賀神社石造狛犬(弘前市指定有形文化財)…『慶長15年(1610)当地の給主桜庭信光は亡父信正の為に桜庭山陽光院を開山したが津軽藩2代藩主信牧公の命によって現在の弘前市西茂森に移安させられた。やがて万治元年4代信政公が観音像を旧地に祀り同3年(1660)京都清水の舞台を模して高楼を建立した。以後当所は通称「清水の観音」として津軽一円から深く崇敬されてきたが、明治3年(1870)の神社仕分により多賀神社と改称され今日に至っている。狛犬とは仏教伝来と共に日本に伝えられた獅子の一種で通常口を開けた阿(雌)と口を固く閉ざした吽(雄)の一対が配される。当社の狛犬は同じく市指定文化財の弘前八幡宮及び熊野奥照神社の石造狛犬と年紀も石質も形態も同一で、刻まれている字の書体まで酷似しているもので当時の文化圏を考察する上で誠に貴重なものである。弘前市教育委員会・管理者多賀神社』

小祠。

到着。

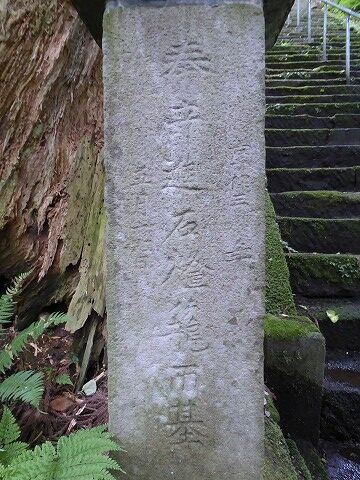

石灯籠一対(享保3年5月17日)。

観音堂再興を記念して寄進されたもの。寄進者名は「米沢専四郎、三浦清左衛門、佐藤仁兵衛、中畑村太兵衛、同惣兵衛、同三右衛門、同三太郎、田沢小右衛門、佐藤弥七郎、田代村九兵衛、田代村才次郎、同長十郎、勘右衛門、三上長四郎、三上惣左衛門、竹内久左衛門、国吉村三九郎、斉藤大和、佐吉」

石段。

見上げた本堂(社殿)。

手水舎(昭和54年8月17日)。

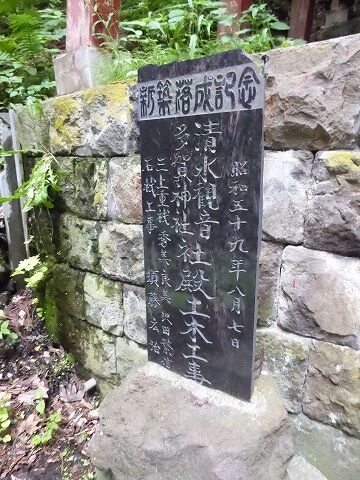

移築落成記念碑(昭和59年8月7日、清水観音・多賀神社社殿土木工事)。

懸造り(京都清水の舞台を模して建立)。

清水龍神大神。

心願池所。

色々あります。

「享保8年(1723)4月7日 武運長久心願成就の処 舘山善左衛門建淳」の石灯籠一基。

高所恐怖症ですがお詣りしないと・・・

正面。

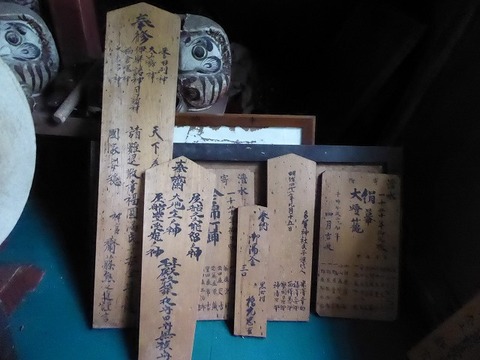

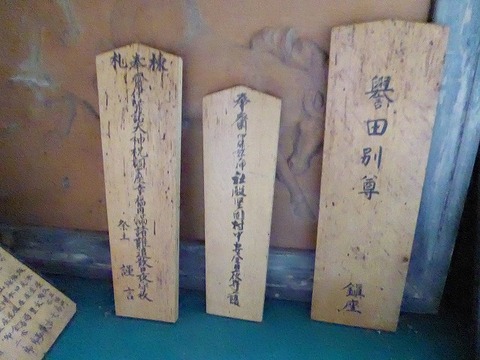

拝殿内。

見下ろした参道石段。

社殿裏。

崩れかかっています。

さっさと下りましょう!

神楽殿へ。

神楽殿。

むしろ絵馬殿です。

相変わらず見応えあります。

文化9年。

昭和10年。

明治38年・昭和12年。

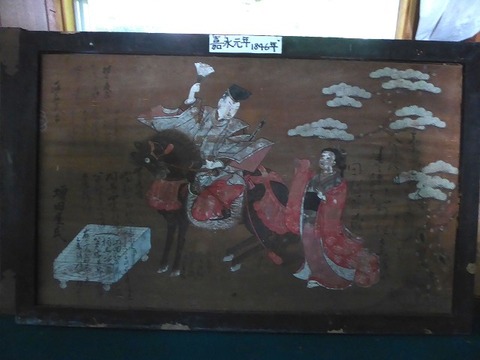

嘉永元年。

天保12年。

天保9年。

明治26年・安政2年(裏)。

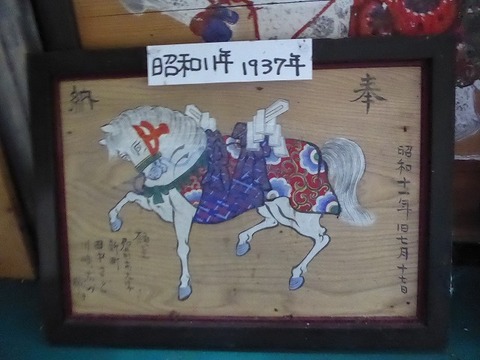

昭和11年。

忠魂碑(陸軍大将一戸兵衛書)。

炭盆栽をゲットするために道の駅「津軽白神」ビーチにしめやへ。

無事に炭盆栽をゲットし、白神焙煎舎の白神焙煎炭焼珈琲と水出し珈琲「雪溶け」等を頂き…

更にJA相馬村特産物直売センターリンゴの森でソフトクリームとサクランボをゲットして帰りました。あとは相馬アイスクリーム商店(悪戸のアイス)に寄れば完璧だったのですがソフトクリームで油断をして忘れてしまいました。

コメント