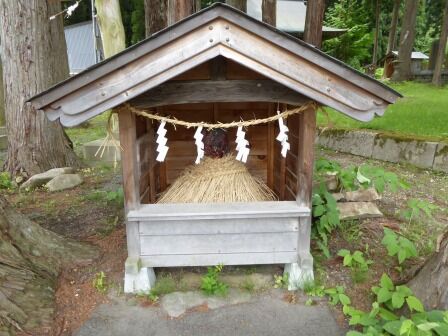

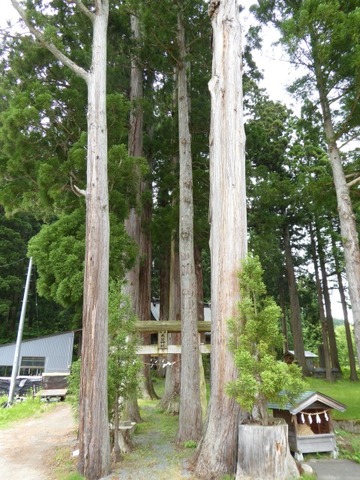

参道御神木によって「さて、鳥居はどこでしょう?」状態。神社入口には赤鬼様。

なお近郊にも赤鬼様がいます。

どう見ていいのかわかりませんが、奇妙な形をしております。全体像は見えませんが木造です。

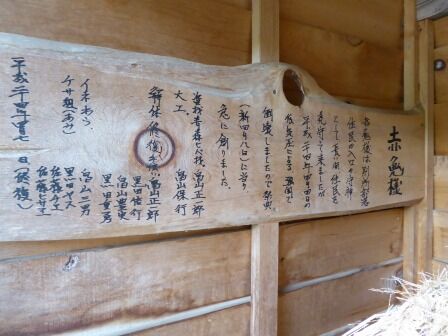

赤鬼様…『赤鬼様は別所部落住民の入口の守神として、長い間、住民を見守って来ましたが、平成24年4月4日の低気圧による、強風で倒壊しましたので祭典(新4月8日)に当り、急に創りました。資材青森ヒバ材。大工:畠山正一郎・畠山保行。解体修復手伝い:畠山正一郎・黒田信行・畠山豊史・黒田重勇。イネわら:畠山三男。ケサ組(あみ):黒田ヤス・佐藤チエ・佐藤ヒサヱ。平成24年4月7日(修復)』

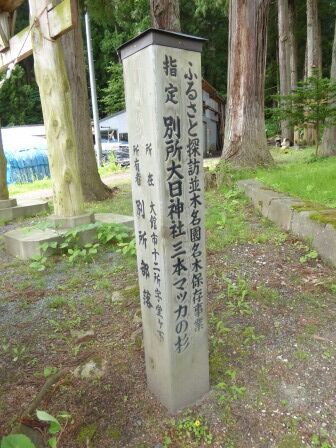

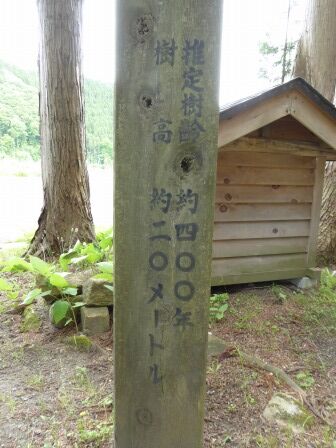

その横にあるのが「三本マッカの杉」(ふるさと探訪並木名園名木保存事業・平成2年2月19日指定)として知られる三頭木(推定樹齢約400年・樹高約20m)です。

但し1本は伐採されています。

さて、大日神社の鎮座地は秋田県大館市十二所堂ケ下。かつての十二所村。別所集落。

はじめ陸奥国比内郡。秋田氏領となり出羽国秋田郡内所属。『浅利則頼侍分限帳写』に、十二所の住人十二所信濃守が稲3,500刈を知行と記載。信濃守某は岡田与三郎といい、浅利家臣となり十二所を苗字の地とし当地に勢力を張りましたが、天正10年頃の秋田愛季と浅利則祐・勝則との相克に巻き込まれ死没。代わって十二所城には湖東部五十目出身の愛季家臣・平姓五城目兵庫が入城。しかし天正15-17年湊合戦の際、湊(南部)方についた五城目兵庫が没落。天正19年正月17日豊臣秀吉が秋田実季に当知行を安堵した朱印状では「十二所村・八木橋村471石余」と記載。このうち当村分は慶長6年秋田家分限帳記載の187石前後であり、戸数も慶長2年浅利頼平領内村数覚書写に記載の20軒が妥当。太閤検地の前後に秋田実季は浅利頼平に当村を含む一帯を委ね、頼平はまた十二所信濃守の一族岡田七兵衛を頼平の家老三人衆の1人に抜擢し十二所管轄を任せます。七兵衛も十二所氏を名乗りました。慶長3年浅利頼平の死後も七兵衛は秋田家から待遇されました。それには秋田家の南部対策が背後にありました。十二所城は集落背後の高台にあり、堅固な構えを持っていました。

御祭神は天照大御神。例祭は毎年3月18日。

神亀5年(728)、僧の行基が自ら阿弥陀如来を刻し、御本尊として納めて創建。

御神体天照大御神は木造で高さ180cm、幅70cm。例祭は毎年3月18日。

本殿は見ることができませんが、享保13年(1728)、明治34年(1901)に改築されているそうです。

拝殿向拝蟇股。

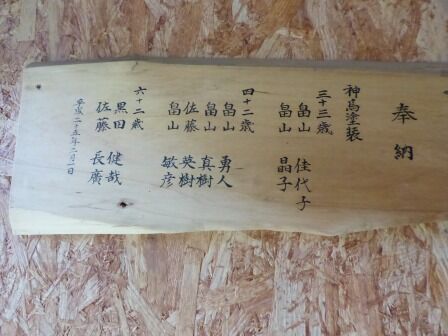

向拝神額。

「大日社」(黒田長兵衛・明治34年陰暦6月3日奉納)。

社殿前石灯篭一対(昭和5年旧3月別所御中)。

社殿前牛一対(昭和2年8月別所御中)。

その後ろに小さい牛が更に一対(昭和12年旧12月28日)。

小さい牛の後ろに狛犬一対(紀元2600年亥年生42歳記念)。

拝殿内。

天然記念物指定されていないのが不思議なくらいのスギの巨木があります。

特に社殿前のスギ3本は物凄く大きく感じました。

社殿裏手へ。

池があります。

特に何もいません。

更にその奥に細い水路があり…

その先にある社。

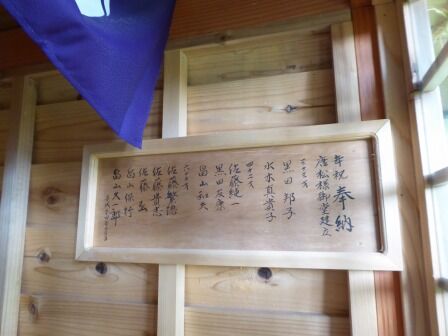

覆屋内。祀られているのは天照皇大神。皇紀2651年(平成3年皐月吉日吉辰執行、神殿新造神霊奉鎮家運隆昌家内安全祈願)。

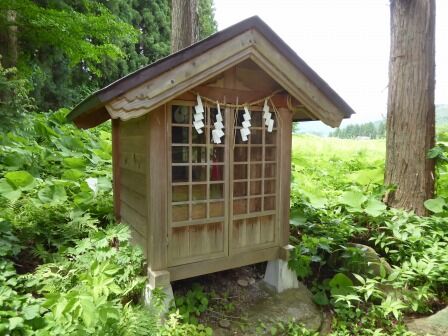

末社。

唐松神社です。棟札紀年銘は明治36年旧4月18日建立。

唐松様御堂の建立は平成24年2月1日。

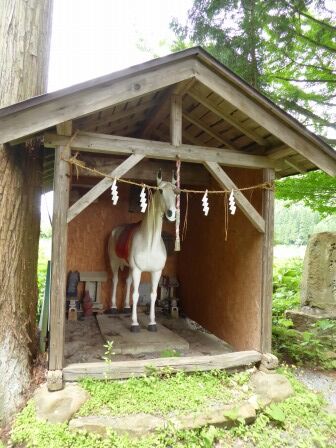

御神馬。

立派です。

昭和15年9月吉日奉納、平成25年2月1日塗装されているようです。

御神馬の後ろ。明治20年5月5日奉納の絵馬などが飾られています。牛の絵も。

御神馬の足元。石祠など色々ありました。いずれも馬頭観世音かと思います。

石碑が奉納されている建物。勢至観世音菩薩です。

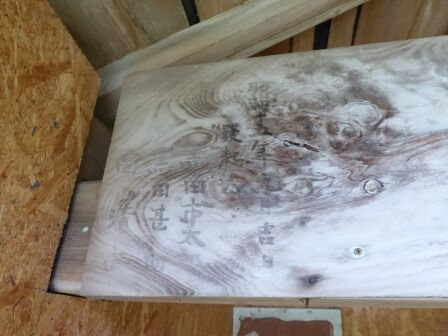

棟札には「勧請勢至観世音菩薩 七難即滅 七福即生 祈祓」と見え、紀年銘は「昭和26年旧6月23日法主権大僧都淳豊欽言」、「平成元年9月吉日旧8月23日別所部落会欽言」と見えます。

土地改良事業完成記念碑(昭和39年11月吉日・秋田県知事小畑勇二郎書)。

國乃花勘助之碑。側面には「昭和二十年六月二日西部ニューギニヤビアク島ニ於テ戦死」とありました。所謂ビアク島の戦いです。

天神宮(昭和17年7月30日建立・別所部落)。

コメント