『岩木山(8-9合目)鳥海山』、『岩木山山頂』からの続きです。

標高1,625m。

岩木山は津軽国定公園にあり、「津軽富士」と呼ばれ、また青森県で一番高い山として古くから人々に親しまれてきました。

この日は快晴でしたが眺望はありませんでした。

雲一つない快晴といえども山頂からの眺望ばかりは何とも言えません。

時間の経過と共に急に見えてくることもあります。

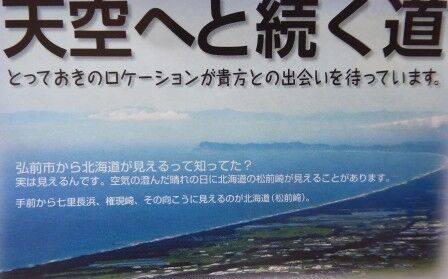

岩木山は津軽平野に独立峰としてそびえ、北は遠く北海道の松前崎、津軽半島の権現崎と十三湖、なだらかな弧を描く七里長浜、そして鯵ヶ沢から大戸瀬へとひと目で見渡せます。

ほら!見えるでしょ?

9合目リフト降り場(写真右下)。

数分の内にはっきり見えるようになったり…

のんびりしていれば見えている景色も変わっていきますね。

倒れている碑「大正八年八月一日奉納西郡中村大字芦萢青年團」。

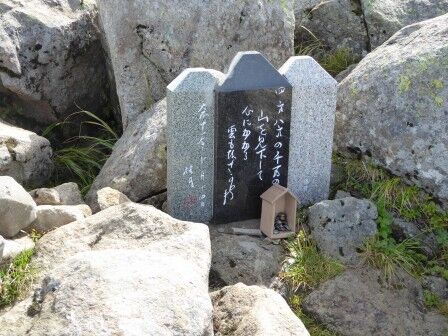

大町桂月歌碑「四方八方の千万の山を見下して心にかかる雲もなき哉」(大正11年10月14日)。

社号標「岩木山神社奥宮」。

昭和30年7月8日建立。

奥宮社務所再建予定地。

奥宮前の何か彫られている足元の石。ちゃんと見ませんでしたが宮司の名が彫られています。

岩木山神社奥宮。鳥居紀年銘は平成25年8月31日(中村町内会会長北川康一、中村青年団)。決して古い鳥居ではありませんが、やはり頂上なので傷みますね。

鳥居を振り返るの図。

創建については諸説がありますが、最も古い説によりますと宝亀11年(780)、岩木山山頂に社殿を造営したのが起源とされます。

延暦19年(800)、岩木山大神の加護によって東北平定を為し得たとして、坂上田村麻呂が山頂に社殿を再建。坂上田村麻呂は父の刈田麿も合祀したとされています。その後、十腰内地区に下居宮(おりいのみや=麓宮、現在の厳鬼山神社)が建立されて、山頂の社は奥宮とされました。

寛治5年(1091)、神宣によって下居宮を十腰内地区から岩木山東南麓の百沢地区に遷座し、百澤寺と称したのが現在の岩木山神社です。岩木山山頂に阿弥陀・薬師・観音の3つの堂があり、真言宗百沢寺岩木山三所大権現と称して、付近の地頭や領主らに広く信仰されました。天正17年(1589)の岩木山噴火によって百澤寺は全焼し、以後、再建が進められることとなります。

江戸時代には津軽藩の総鎮守とされ、津軽為信・信牧・信義・信政らの寄進により社殿等の造営が進みました。特に、信義、信政の時に現在の拝殿(当時は百澤寺本堂)や本殿(当時は下居宮)が再建されました。明治の神仏分離により寺院を廃止、津軽総鎮守岩木山神社とされ、明治6年(1873)に国幣小社に列格。

祠には3体の銅像と1体の石像が祀られているといいます。

狛犬一対。

磐座。

その下にある石碑等。大きな標柱には「運転傷害無事故祈願」と見えます。

石碑には岩木山神社と彫られており、紀年銘は昭和26年8月1日。

剣(昭和58年9月7日・附田建設㈱附田義美)。

さてそろそろ降ります。

周囲の景色を楽しむのもいいけど…

足元には気を付けましょう。

岩木山について…『標高1,624.62m。円錐形の成層火山。山頂は3つの峰に分かれ、弘前側から見て右が巌鬼山(岩鬼山)、左が鳥海山とされますが、これらは火山活動により生じた外輪山の一部。三峰の中心にある岩木山は鐘状型の中央火口丘で、山頂に一等三角点が設置されています。元々山頂にあった直径800mの破壊された火口に溶岩ドームが生じて、現在の三峰のもととなり、それらの溶岩ドームは1万年より新しいもの。岩木山の西麓や南麓にも3個の側火山があり、他にも山腹に多数の爆裂火口がみられます。山頂から北東にある赤倉沢の馬蹄形火口は大規模な山体崩壊を示しており、北東山麓の岩屑なだれ堆積物には、かつての崩壊の影響による多数の流れ山地形がみられます。地質は安山岩からなります。津軽富士とも呼ばれている郷土富士で、太宰治はその山容を「十二単を拡げたようで、透き通るくらいに嬋娟たる美女」と喩えています。富士山と同様に古くから山岳信仰の対象とされ、山頂には岩木山神社奥宮が置かれています。江戸時代には弘前藩の鎮守の山とされ、歴代の藩主が岩木山神社に寄進を行ったため、その社殿は荘厳なものとなり「奥の日光」とも呼ばれました。』※山岳信仰やお山参詣についての説明は省略。

火山活動史。西暦1600年以前の活動は不明点が多いです。気象庁によると山頂の溶岩ドームは1万年より新しいとします。約1万2000年前以降の活動は山頂での噴火が中心。

70万年前-山体崩壊。

30万年前から20万年前-噴火と山体崩壊(岩屑なだれ)を繰り返し山体を形成。

20万年前から1万年前-山麓に側火山を形成。

約5万年前から-西法寺森溶岩ドーム、岩木山頂西と鳥海山ドーム、山頂ドームと中央ドームを形成。

約6000年前-マグマ噴火(岩木山頂西と鳥海山ドーム)。

約3000年前-マグマ噴火。

約2000年前-マグマ噴火。鳥ノ海溶岩ドームを形成。

1600年(慶長5年)2月22日-鳥の海火口で水蒸気噴火。

1618年(元和4年)1月31日-水蒸気噴火。

1782年(天明2年)11月~1783年(天明3年)6月-水蒸気噴火。天明の大飢饉の遠因のひとつ。

1845年(弘化2)4月4日-噴煙、硫黄噴出。

1863年(文久3)3月23日-小規模な水蒸気噴火。

御倉石。

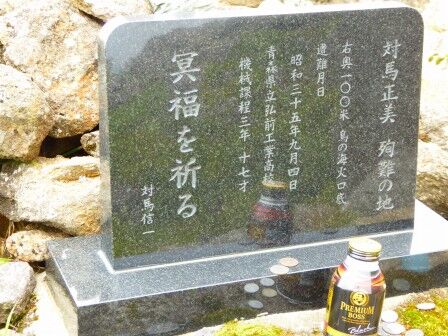

対馬正美君殉難の地。

対馬正美殉難の地…『右奥100米鳥の海火口底。遭難月日昭和35年9月4日。青森県立弘前工業高校機械課程3年。17才。冥福を祈る。対馬信一』

大館鳳鳴高校山岳部遭難者慰霊碑。

大館鳳鳴高校山岳部遭難者慰霊碑…『第二学年石田隆司君、乳井孝司君、畠山勉君。第一学年金沢吉郎君。昭和39年1月6日岩木山にて遭難。雪山に逝きし若き御霊を永久に慰めん。平成16年10月8日秋田県立大館鳳鳴高等学校 鳳鳴会』

鳥ノ海噴火口。

鳳鳴ヒュッテ。

眺望。

以上です。良い年をお迎えください。

コメント

コメント一覧 (2)

雪とろけが趣味の空白でした!!!ヽ(´ii`)ノ

yuki

が しました

しました