豊岡から石名坂~牡丹平。

「右温湯道」「左山道」と書いてあります。

住所的には豊岡、石名坂、牡丹平。

この近郊の小字には水無平、牡丹平、諏訪野平、五輪平と「平」だらけですが、実際には坂道だらけ(笑)

坂の横には牡丹平小学校や浄水場があります。また、坂下から続く豊岡には長坂という地名もあります。

石名坂という坂道が存在するならばむしろ館跡がある石名坂字舘付近の坂道でしょうが、そもそも石名坂とはかつての岩手県西磐井郡彌榮村石名坂から名付けられた地名であり、坂道としての名ではありません。

遡りますと興国4年(1343)には「いしなさか」が見えます。土地的に坂が多いことは確かです。

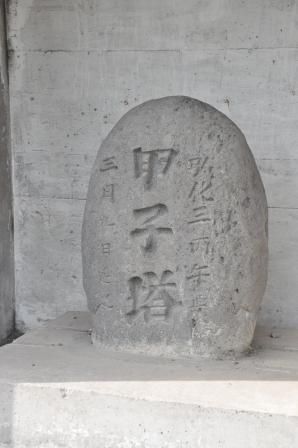

坂の途中にある甲子塔・庚申塔。

このあたりの丁字路を曲がれば石名坂の館跡付近に着きます。

坂上にある庚申塔(天保3年9月17日講中ほか)。

坂上の牡丹平にある大山祇神社。

御祭神は大山祇神。

建立年月日不詳。

古来より観音堂の祠があって産土神として崇敬してきました。

天正年間(1573-1591)、戦により村中並びに堂宇焼失。それ以来110余年間再建しませんでしたが、宝永7年(1710)6月17日、旧社地に村中にて堂宇再建し、観世音菩薩を勧請。

正徳元年(1711)6月、住吉大明神を村中にて勧請。宝暦9年(1759)の黒石神社書上帳には住吉宮と記されています。

明治の神仏分離令にて観世音の佛体を除き、元文3年(1738)に勧請の大山祇神を出石田の稲荷神社に合祀。明治7年復社。明治9年12月1日村社。

昭和12年2月22日、山祇神社社名を大山祇神社と改称。

菅江真澄は『福民という部落をみてくると、牡丹平という村がある。むかし、ここにその花が咲いていたのだろう。(中略)花巻についた。むかし牡丹平を大杭村といい、この花巻を小杭村といった。そのころ孫次郎というものがいて、「これは子をも食い、孫までも食ったのか。子喰村の孫食というのは鬼であろう」などと人に言いたてられ、世間のきこえがよくないというので、村の名を花巻といいかえたという。(中略)浅瀬石川が雪のなかに流れているのを見やり、小石坂(石名坂)をのぼると…』とあり、寛政7年に菅江は福民~牡丹平~諏訪野平・五輪平~豊岡~花巻~下山形~上山形といった経路で温湯へと向かったことが伺えます。また、牡丹平は古くは古杭村と称していたそう。

コメント