弘前市東城北にあります。

つまり弘前城の鬼門に鎮座。八幡宮、春日宮と合わせた三社は弘前城北の重要な役割を果たしてきました。

御祭神は天照皇大御神。例祭日は5月16日。

石柱の「県社」の文字が削られています。近代社格制度は第二次世界大戦後に廃止されています。

入口付近にあったヒメコマツ。

神明宮建立とともにこの地に住んだ藩士が藩主から拝領した盆栽を後に地植えしたものだとか。

絵に描いたような神明鳥居です。

広い境内。

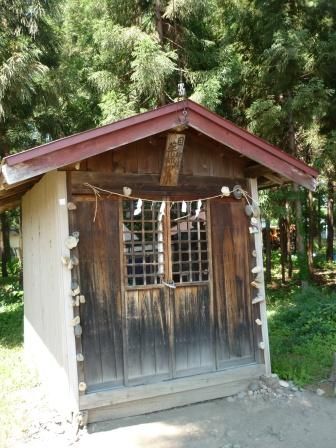

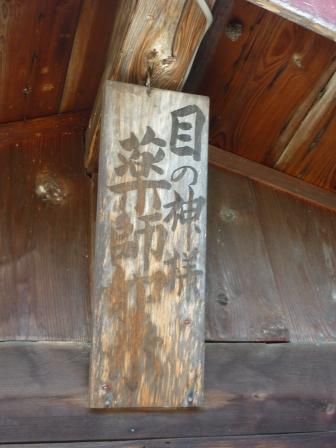

目の神様薬師如来。

穴あき石やそれに紐を通したものを奉納します。

「穴が通る=よく見える」ということに由来します。

穴は自然とあいたものでなければなりません。

御志羅様。オシラサマは東北地方(特に青森、岩手)特有で、女性の病の治癒の神、目の神、農業や馬の神とされています。おしら様の信仰には多数の禁忌があるので注意されたいところ。

かつてこの付近にあったとされる白山宮は八幡宮の相殿となったとされていますが…神明宮の参道をまっすぐと進めば当時の座頭町ですね…関係ないかも知れませんが。

慶安2年(1649)の弘前古御絵図では二階堰の南は座頭町で座頭15が居住していますが、寛文13年(1673)の弘前中惣屋敷絵図では侍町となり町名はなく、座頭はまったく居住していません。

延宝5年(1677)の弘前惣御絵図では二階堰の南が上長坂町、北が下長坂町で大部分が武家屋敷です。

元禄11年(1698)弘前惣御絵図では新座頭町。文政9年(1826)町割りに座頭町、天保5年(1834)の町絵図に座頭町、明治3年弘前図に座頭頭支配ノ地とあります。江戸末期には小人町に吸収。

話がそれてしまいました。

こちらは稲荷神社。

天照大神宮(絵馬堂)。

古くより津軽公代々の守護神として藩主は勿論民衆の崇敬の的と成り、特に安産の神様として益々萬人に知られ崇敬されてきました。

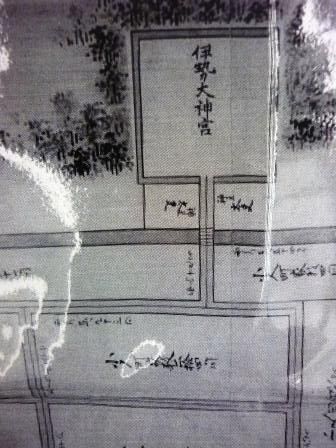

神明宮は慶長7年9月吉日津軽為信公が堀越城内に天照皇大神を祭神として伊勢宮を建立。

慶長16年2代藩主信牧公が堀越城より高岡城に移る際、伊勢宮も城内に移し、寛永4年、城の東北藤ノ森に移し宮社を建立。

御神体は永封にて代々藩主も御拝の例がないとか。

延宝天和の頃までは伊勢宮又は大神宮と呼ばれ、後に神明宮と改称。

藩政時代は神仏混合時代で津軽の各神社は最勝院の配下でしたが、神明宮のみは津軽公代々領主の守護社とし、直属の神官(斉藤長門)を置き、社格においても比較なく津軽や地方第一等社とされています。

正保3年の弘前城之絵図では城北は足軽町、歩者町、小人町、禰宜町及び町屋に町割りされ、八幡宮と伊勢大神宮があります。

ポチッとクリック宜しくね♪

https://localeast.blogmura.com/aomori/

https://localeast.blogmura.com/aomori/

コメント